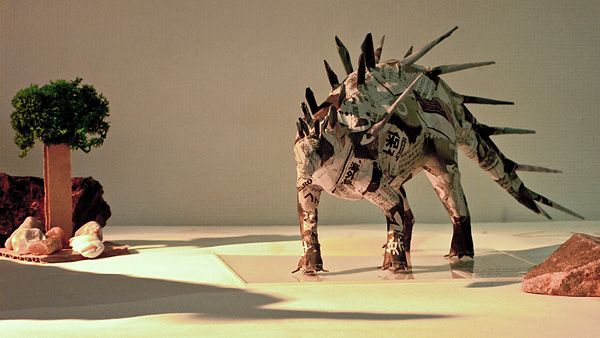

SUGIZAKI RYOKO しんぶんきょうりゅう展

12月23日(日)まで

カフェギャラリーCHA-ENN 茶園

新聞紙で作られた恐竜だ。

そう書いてしまうとそれ以上でも以下でもないことになってしまうのだけど、そうとしか書きようがない。このような何の理由もなく作られてしまう行為に理由を据えることほど、ばかげたことはない。SUGIZAKI RYOKOはおそらく何度も「何で恐竜なんですか」「何で新聞紙なんですか」と聞かれたことだろうと思う。わたしも「何で水門なんですか」と聞かれるたびに愕然とする。ものを作る行為にはあまり理由はないのであって、それを聞き出そうとすることは無意味である。

しかし無意味だからと言ってこの「何で」は無価値であるとは思わない。少なくとも対話のきっかけとして機能する、質問全体の形式主語のような役割を果たしてくれることがある。またうんざりしながらそれに答えることによって、しばしば自覚していなかった概念や、すっかり忘れ去っていた記憶が呼び戻されたりすることもあるからだ。

よく言うのだけれど、小学生の頃にやってたことを一生やるようになるんじゃないか。

SUGIZAKI RYOKOは小学生の頃から折り紙にティッシュを詰め込んで立体の馬をいくつも作っていたのだと言う。それはどこかで馬を見て、その体験を再現するために自分の手で馬を作る、というのとは違うのだと言う。じゃあそれは何なんだろう。馬のようなしっかりした骨格と肉の量感のある存在を自分の手から作り出すこと、そのこと自体に興味があったということなのだろうか。

わたし恐竜になりたかったんです。

って彼女は言うのだけど、それは発言としてはとても面白く、だったらキグルミ作って中に入ってみたらどう、なんていうアホな反応をしてしまうのだけど、それは額面通り受け取るわけにはいかない言葉であったのだということが話を続ける中でわかってきた。それは馬や鳥や恐竜になりたいほど、その対象に、他に比較する例がないほど深い深い興味があるということの彼女なりの表現なのであった。対象への深い興味が主客を裏返してしまうことは、しばしば言われる感覚だろう。もうそういう領域の会話において、理由を探すことは無意味である、ということだ。

自分は小学生の時にそれと同じレベルで何をしていたのだろうか。内側から沸き起こる原因のよくわからない行為への没頭。ひとつ考えられるのは地図だな、と思った。わたしは本を読むこともものを作ることもそれなりに好きだったが、それは外側からやってきた行為だった。しかし地図をずっと見続けることについては、外側からの動機付けが見当たらないのだ。社会科の時間でもないのに、地図を机の上に広げて見続けることが日常的に行われ、その結果、地図帳はすぐにボロボロになった。

おそらく人間って生まれた時に全くの白紙ではないのだね。