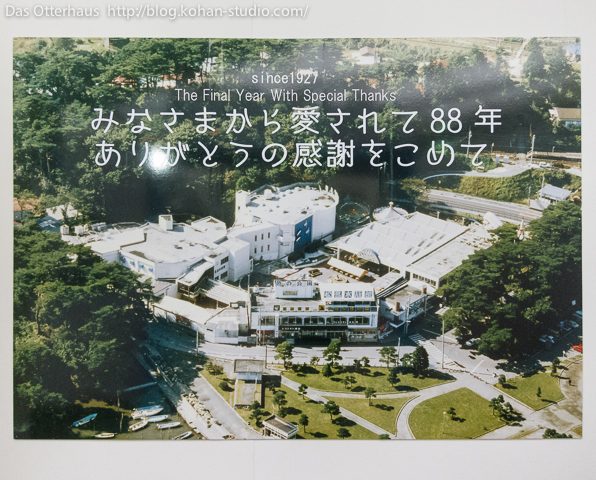

[ Japan’s second oldest aquarium Marinepia Matsushima Aquarium will be closed on May 10, 2015. Their fishes and animals will move to the new aquarium which is building now in Sendai city. ]

2015年5月10日に閉館することになった、マイ・ファースト・アクアリウムのマリンピア松島水族館。おそらくこれが最後の訪問になりそうです。

実はこのブログでも震災直後に1度、取り上げただけでした(カワウソいないからね)。

Das Otterhaus 【カワウソ舎】 | 松島どうぶつ・不滅のマリンピア!

その後、紆余曲折を経てやっぱり仙台水族館を作ることになって、お約束通り松島は幕を下ろすことになったわけです。今回の撮影は11月下旬です。

現在の松島水族館の雰囲気を決定している大屋根がかけられたのは1993年。意外と最近なのでした。

このレリーフのついた建物は「第二水族館」という建物で、1980年にできました。

ですので、わたしは数年前に大人になってから初めて来たときに、以前の記憶と全く一致しなかったのは当然といえます。

水族館のある場所は88年前からずっと同じです。同じ場所で営業している水族館としては日本最古を誇ります。

それだけに、各時代で景観が大きく変わっているということです。

「ペンギンランド」ができたのが1989年。この年、単なる「松島水族館」から「マリンピア松島水族館」に名も変わっています。

このモノレール?は意外に古くからあり、1970年の写真にもレールが写っています。

スイカペンギンがw

で、何で歴史に詳しいのかと言いますと、

この展示を見たからです。なーんだw

大屋根がかけられる前の全景。

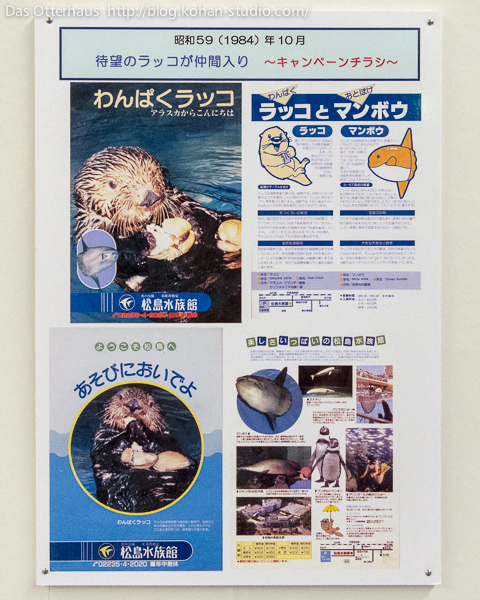

宮城県出身者にとって松島水族館といえば、もうラッコとマンボウなわけですが(CMがすごかったからね)、ラッコが入ったのは1984年のことでした。実は、ラッコ存命時代にわたしは来ていないのであった。すいません。

剥製が2体。成獣の方は人気者だったアイ。

かなりかわいさを意識して剥製化されてます。

ラッコ金貨。

金貨というのはウソで単なるメダルだと思いますが、実際、ラッコ登場の翌年の1985年に年間入場者数が過去最高を記録しています。ラッコは水族館にとって、まさに金貨のような存在だったと言えましょう。

他に目玉であったマンボウ、スナメリ、イロワケイルカの展示があり、当時の写真や資料は興味深いものでした。そして現在の目玉であるペンギン。そもそもの発端はイロワケイルカ入手の際にチリにできた人脈を使って、マゼラン、イワトビ、マカロニを入手したもの。1989年のこと。

一般論として、この時代がいい時代だったのか、何とも言えません。今の価値観からするとまあ、かなり思い切ったことをやっていたものだと思うしかないのだけれど。実際に当時、海外から動物を入手するプロジェクトで仕事をされていた某水族館の方にうかがうと、それは冒険譚満載で、超一級の面白い話だったりします。もちろん今日、そんな話はおおっぴらにはできないわけで、そういう意味からもやはり「いい時代だったのですね」としか言いようがないのかもしれない。何とも歯切れの悪い言い方で申し訳ないです。

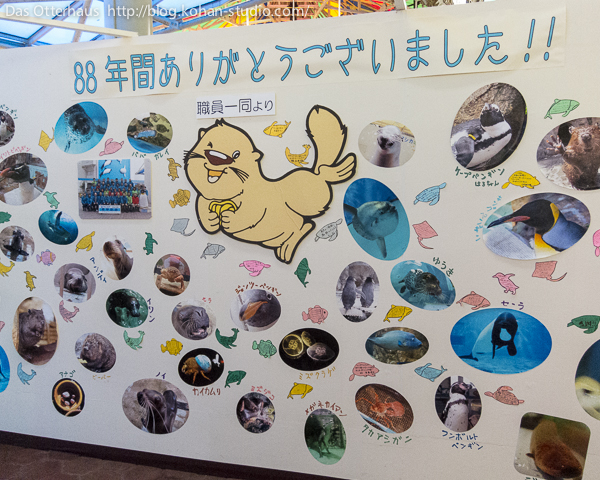

ここまで見て、本当に終わっちゃうんだなあ、と実感がわく。

・・・

ジェンツーの繁殖賞は松島なんですね。

ペンギンランドは仙台水族館にどの程度、引き継がれるのだろうか。

「第一水族館」に入ります。入口は「ジャングルゾーン」。

夏にブラジルに行ってから、日本の水族館でわりと普通に見られる巨大なピラルクが現地ではなかなか見られないことを知って、見方がちょっと変わりました。何だかんだで日本の水族館すごい。

松島といったらこれでしょう。しかしカキの展示はその後、宮島がでっかいのを作ってしまったので、今見るとおとなしめの展示です。

黒潮の海水槽。こちらも他館の巨大水塊を見慣れてしまうと、かわいく見えてしまいます。以前の記事で、小さくてもいい水族館になる方法はあるだろう、とか書きましたが、そういう趣味的なレベルでは経営は成り立ちませんわね。

コワモテなのに意外に人気のある、バイカルアザラシ。

バイカルアザラシ展示横の登り通路が、第二水族館へのブリッジになっています。

通路にはイロワケイルカの展示が。

第二水族館へ渡ったところから、第一水族館を見るとこういう感じ。

イロワケちゃん!

ところで、松島になぜイロワケイルカがいるのだろうか、と思ってましたが、予定ではリクゼンイルカ(イシイルカのリクゼンイルカ型)を入れるつもりだったらしい、ということをさっきの「おもいで博覧会」展示で知りました。というか、リクゼンイルカ入れたのはいいが長生きせず、次善策として塗り分けが違うけど同じ白黒のイロワケイルカになったのだそうです。

第二水族館外壁のあのレリーフ(3枚目の写真)、リクゼンイルカの塗り分けで作ってしまったのを、あとでイロワケに直した、というエピソードが紹介されていました。

マンボウを経て、

ウミガメを通って、

イロワケプールの上を覗くことができます。しっかりトレーニングされておりました。

というわけで、ほんとにさようなら松島水族館。

水族館の歴史に興味のある方は、「おもいで博覧会」はご覧になった方がよいと思います。

この記事書いてたら、来年5月までの間、もう1回行っちゃうかもしれないような気になってきました。

コメント

たくさんのペンギンやモノレール、なんだか自分の初水族館(旧長崎水族館)を彷彿とさせるものがあり、訪れたことはないのですが、少し寂しさを感じます…

昔ながらの水族館、味があっていいと思うんですけどね

>さとうさん、

コメントありがとうございます。

おおお、ファーストアクアリウムがあの旧長崎水族館ですか!松島もペンギンに力入れてますので、何か近しい雰囲気があるのでしょう。

ペン水にリニューアルした長崎と違って松島の場合、新しい水族館(仙台うみの杜水族館)が全く別の場所に作られるので、かなりさびしいものがあります。

以前書かれていたように、小ささ・古さを逆に売りにすることも出来そうな水族館なのに…寂しいですね。。

そうですね。

仙台水族館ができても、必ずしも松島水族館を止める必然性はない、という考え方もできます。鳥羽水族館と二見シーパラダイスみたいな、近場での共存の可能性はあります。

でかい水族館にしてしまうことが悪いわけじゃなくて、小さくて古いが何かものすごく展示に特徴がある、という水族館の存続の仕方を考えなかったことが残念だなと思います。場所が景勝地の近傍(二見もこのパターン)であり、すでに90年近い歴史的な痕跡を残している存在を簡単に消してしまっていいのだろうか、という思いが残ります。津波に耐えて復活したのに、その後の復興という名の建設の津波に飲み込まれてしまった、という見え方もできます。もっとも、震災以前から新水族館の計画はあったので、この見方は感傷的にすぎるのかもしれません。

地元宮城の人間です。

いよいよ閉館カウントダウンも始まってしまいました。

昔はペンギンランドの辺りは深いモールになっていて、トドが飼育されていたんですよね。

モノレールで上から見ると、その高さもあいまってスリルがあった記憶があります。

昨年の訪問時、職員の方に、ここの生き物たちはどうなるのか尋ねたところ、ほとんどは新しい水族館に移動して活躍してもらいます!とのこと。

閉館は残念ですが、うみの杜水族館に期待してます。

>ウラさん、

コメントありがとうございます。ペンギンの前ってトドがいたのですか。たしかにトドは上から見ても迫力があったことでしょう!

うみの杜水族館、今のところ、あんまりペンギン押しな感じではない点が個人的にちょっと心配です。