動物科学館の中にはニホンカワウソのコーナーがあって、剥製がいる。

一般に動物園で剥製を見る人は多くない。動物園は生きている動物を見に行くところだと思っているひとが大半だ。

でもわたしは剥製が嫌いではない。忘れ去られているような場所にひっそり並んでいるそれらを見るのは、生きているやつらと対峙するのとは別の側面から、生について考えることになるからだ。

その隣の図書コーナー。本の多くは子ども向けだけども、だいたい立ち寄ってどんな本があるか、覗いてみる。そこでふと手に取った一冊の後書きに、目が釘付けになった。

・・・この作品は最初まず、日本共産党の中央機関紙「赤旗」日曜版の子ども欄に連載され・・・

あーっ!

わたしが小学生の頃に新聞で読んで、カワウソという動物を意識するきっかけとなった小説が、目の前にあるではないか!

わたしの父の友人に共産党員がいたようで、何年か赤旗を購読していたことがあったのだ。うちは両親も子どももノンポリだったので、おそらく義理で取ってたのだろう。この小説が赤旗の日曜版(ノンポリ向けのお試し版みたいな党新聞である)に連載されていたのが、昭和48年9月2日から49年11月3日までだったという。わたしが小学校の4年生から5年生にかけてのことだ。日曜ごとに動物園に通うような動物少年、とかいうわけでもなんでもない、ごく普通の子どもだったのだけど、毎週毎週、新聞に載ってるニホンカワウソという不思議な動物と、それが生き残っているという宇和海というエリアに関して、その小説はわたしに一生消えない記憶を植え付けてしまった。

数年前からカワウソの撮影をするようになって、自分のカワウソ原点であるあの小説のことが、うっすらと気になっていたのだ。そのうち国会図書館にでも行く機会があったら、その時にでもついでに調べてやろうとか思っていたのだが、意外にあっさり、再会できてしまった。約40年ぶりの邂逅である。

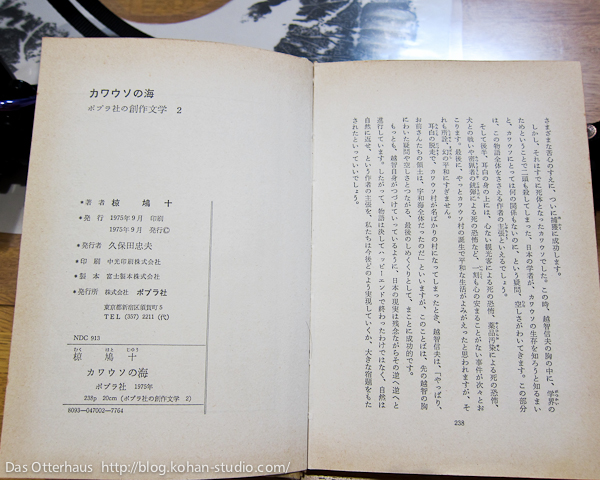

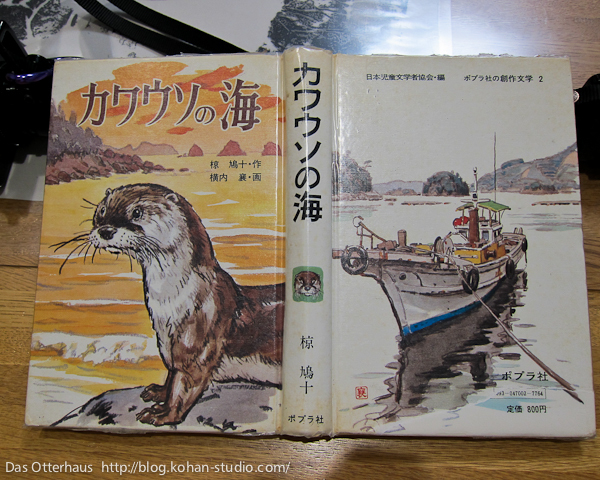

椋鳩十著『カワウソの海』。

ポプラ社だ。ポプラ社のブックデザインって小学校の図書館のにおいがするよね。

実はこの本、まだまだ現役だった。

さっそく買って読んだことは言うまでもない。表紙の違う現行の1980年版では、挿絵は横内襄ではなく、あとがきも変わっていた。別に本マニアでもないので、中身の小説が一緒であれば気にしない(新聞連載時と単行本では、一か所ほど決定的に設定が違う部分があるのだが)。学校図書館の選定図書になっているので、古い版もちょっと探せばすぐに見つかるだろう。

40年ぶりに読んで、もちろんストーリーはぜんぜん覚えていなかったのだけど、何とも切ない小説であった。

子ども向けのカワウソ小説といったら、今や「ガンバとカワウソの冒険」の方が知名度が高いが、そのガンバに比べてストイックというかクールというか、子ども向けらしいちょっとした冒険とか、楽しい仲間との絡みがあったり、みたいなエンタテインメント指向がまるでない。もちろんカワウソが言葉をしゃべったりも、しない。子ども向けに書かれているにもかかわらず、徹底して社会派な小説なのだ。だから、読後感は、かなり辛い。日本人は、どうしてカワウソを守ることができなかったのだろうか、と誰もが反省モードになってしまうだろう。

この小説が連載されたのは、その舞台となった愛媛県よりも、高知県の方でニホンカワウソ発見騒動が繰り広げられていた時期と一致する。そしてこの小説が示唆する辛辣な結末が、その後舞台を変えても好転することなく、結局ニホンカワウソは姿を消す。

・・・

そしてやはり、現実の生きているカワウソに接するときにも、その複雑な思いを消すことができなくなる。

こんな連中がそこいらじゅうに住んでいたというのに、それをすっかり消し去ってしまったわれわれ日本人。

自分が加担したわけでもないのだけれど、どうにも申し訳ない気持ちになってくるのだ。

「反省しろぴゃ!」

この絵(動物科学館のホールの壁画)、カワウソの場合は誇張でも何でもないよなあ。ほんとにこんな感じで遊ぶよなあ。

この愛すべき連中に対して、自分は何ができるかなあ。

夕方になると水面が金色に。

種類は違っても、カワウソはみんなこんな感じで水面から様子を窺うのだ。

遊んで、

隠れて、

くつろいで。

昼は水が光るね。

何か話しあってるみたい。

わたしの人生があとどれだけ残っているのかわかんない(間違いなく折り返しポイントは過ぎた)けど、残りはこいつらのために使ってやろうと思ってたんだけど、何だかそれを再確認してしまった。

コメント

以前先生の日記でカワウソの海という本がある事は

拝読いたしましたが、こんな社会派な内容だったのですね。

戦前はそれこそ日本中にいた彼らなのに、

人懐っこく好奇心旺盛な素敵な性質の持ち主ゆえ

捕獲され、戦後はあっという間に見かけなくなり、

今ではほぼ希望的観測で絶滅宣言を出して

いないだけという現在・・・日本は国土が狭すぎと

いう要因もありますが。

でも、たとえばマンハッタンのど真ん中に堂々と

リスが住んでいるという事を思い出すと、

(たとえ都市化しても野生動物が住むことができる

環境は人間の手で作り上げる事ができる事例を

見てみたりすると)何とか救う手立てがあったんじゃ

ないかと思ったりするのです。

所で、部屋の中にリスが入り込んだ時はかなり

デカく感じました・・・ボウルに入っていたクルミの山は

すべて彼らに盗まれるというオマケ付きで(苦笑)

>Reiさん

あれ?前にもこの本のこと書いてましたっけ?わたしは40年ぶりに再会したつもりだったのですが。ま、いっかw。

熊谷さとしさんの話では、ユーラシアカワウソが生き残ってて保全活動も行われている韓国では、人間の活動領域のすぐ近くで暮らしているカワウソも結構いるそうなので、たとえばマンハッタンにリスがいる、ってのと似たような距離感で、あるいは共存ができるのかもしれませんね。熊谷さんの記事↓、ぜひ読んでみてください。

http://blog.livedoor.jp/kumagai_satoshi219/archives/51802297.html

先生ごめんなさい!私の大勘違いでした。

この本を見かけたのは、先生の御本「カワウソ」を

アマゾンで見た時に「おすすめ」の中で見かけたのです。

きっとその時の記憶が曖昧だったと思われます・・・

申し訳ございませんでした。

熊谷さんの記事、拝読いたしました。

考えさせて頂く事が本当に多く、特に3・11以降の

書込みは食い入るように読んでしまいました。

>Reiさん

ああ、なるほどなるほど。

そうですね。くまがいさんはずっと反原発の活動やってこられた方だけに、311以降に書かれることばが、ずっしりと重いです。

こんにちは!

ひっひっひ~~、富山市ファミリーパークにやってきた3頭のユーラシアカワウソを見てきたぞぃ!!(エッヘン・プイ!)

チロルの血縁のせいか、やはり「ムギュ(俺まで感染した!)」は白くなかったですね。

やはりアジア系とヨーロッパ系は違うのかなぁ?と思いました。

一連の写真の、本の下の上から2番目・・・「こんな連中が・・・」いい顔してますねぇ。

これはどこのカワウソですか?

明らかに日本人への反省を促している顔です。

「自分か荷担したわけではないのに・・・」そうですよね、全く同感です。

原発記事を書くと来訪者が増えていたのですが、さすがにニホンカワウソ絶滅宣言以降、多いときは3000人でした。

我々が考えていたよりも、ニホンカワウソがこんな状態だって事を知らない人が多かったようですね。

さぁ!次のステップへ!!

くまがいさんおひさしぶりです。ファミパの件はびっくりしました。

この記事の写真はすべて、のいち動物公園で撮影しています。「こんな連中が・・・」の写真は、中国系ユーラシアのミンというメスの個体で、歳のせいかあまり活発に動きません。

「カワウソの海」に40何年かぶりに触れて、暗澹たる気持ちになったときに書いた反省モードです。

ニホンカワウソについても、ご指摘の通り、本当に知られてなかったのね、ということが絶滅宣言でよくわかりました。

やはりアジア系でしたかっ!

やはりユーラシアは「ルトラ・ルトラ・モンゴリアン」に限りますなぁ!

その昔、富山にいたキャシーというキツネにも一目惚れしちゃいましたが、この写真、保存させていただきます。

カワウソの海、リアルタイムで赤旗日曜版で読みました。ラストで松山の動物園か水族館に引き取られた、となっていたので妻と行ったけど、とうの昔絶滅していました。剥製だけでもみたいな。

>石橋さま

ずいぶん古い記事にコメントをありがとうございます。剥製もいいですが、生きているカワウソをぜひ見に行ってください。ニホンカワウソでなくてもカワウソはカワウソです。