[ We are searching for giant otter! On this first day of searching, we could get only a glimpse of the otter. That was too bad! But we met several species of birds and marsh deer. And we found many footprints, den and spraint of giant otter. ]

例の変な鳥、ホーアチン(Opisthocomus hoazin)。和名はツメバケイ(爪羽鶏)。あちこちに見られ、群れでガーガー騒いでました。「ヒナにはカギ爪がある」って言うんだけど、まさかそんなところにツメがあるとは。さすがナショジオ、ちゃんと写真がありました↓ 驚いてくださいツメバケイのヒナ。

ニュース – 動物 – 動物たちの奇妙な手:ツメバケイ – ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト(ナショジオ)

ますますもって変な鳥だ。

さて、前回のつづきです。

しばらく川を遡って、ここで上陸。乾期に水が残る湖へ、オオカワウソの探索に向かいます。

おお、さっそく出ましたねー。オオカワウソの足跡!

このずぼっ、って感じの足跡はバクのだそうです。

このフンはカピバラの。動物園で見るカピバラのフンってもっと柔らかい印象がありますが、野生もんはぜんぜん違ってたね。つやつやで黒光りするようなフンです。

つめとぎ跡。このあたりにいる大きなネコ科動物と言ったらそりゃあもう、あれしかいないでしょうw

アラグアイア協会のジョージさんが、アマゾン浸水林について解説。ものすごく簡単に言うと、雨期にはこのあたりの森はぜんぶ水没するわけです。

しかしまあ、すごい激しいツルだこと。

ところでいま、地面にぽしょぽしょっと生えている幼木は、雨期に水没するとどうなるのでしょう。

ジョージの解説によると、雨期の前にものすごいスピードで伸びてしまうらしい。水面に葉を出せるやつだけが生き残る、というわけね。いろいろと激しいのだアマゾン浸水林は。

こちら、オオカワウソの巣。上から見ています。入口の穴は水面の方からでないと見えません。

このように、入口というか玄関先に枯れ葉が積もっている巣は、留守宅なのだそうです。なるほどわかりやすい。

観察小屋でしばし休憩。

目の前にはこんな風景が広がります。

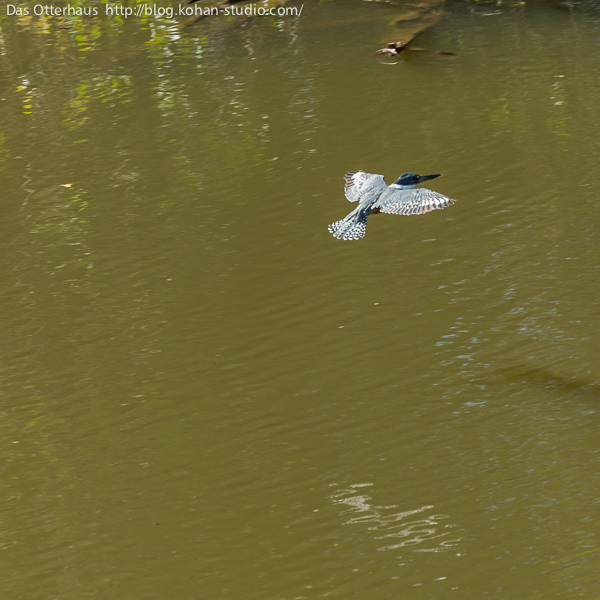

水面をキングフィッシャーが通過。

色からすると、クビワヤマセミ(Ringed Kingfisher)と思われます。

しばらく歩いてまた別の湖へ。

気温はおそらく30度以上ありますが、乾期ってことで湿度が低く、意外に快適。アマゾンの熱帯雨林、というのはもっともっともっと、すさまじい環境かと思ってましたが、ひょっとしてこれなら楽勝かもしれぬ(←完全になめきっている)。

水際にはこんな感じで、必ず倒木がありましてね。

で、予定ではこういうところにオオカワウソの家族がだらだらっと寝そべったりすることになっています。

観察ポイント。ベンチもあって親切設計。近所なら毎日通いたい。

あ、何か来たー。

あちゃー。ブラックカイマンです。カピバラを食ったり、オオカワウソと闘ったりするやつですね。こいつはそれほど大きくないやつですが、あとで5、6メートルぐらいあるやつが泳いでいるのを見ましたが、ぜんぜんシャレになってませんでした。

なかなか出ないぞオオカワウソ。

また別のポイントへ移動します。

おーっと!

いきなりフン場!しかも湯気が立つほど超フレッシュ!

その直後、がさがさっと音がしてオオカワウソが水に飛び込みました。わたしはその後ろ姿(というかしっぽだけ)を見ることができましたが、カメラを構える間もなく、水中へ逃げてしまいました。

ちょうどさっきのフン場の下あたりに使用中の巣があるらしく、全員現在位置で停止、静かにして様子をうかがいますが、さすがに戻ってはきませんでした。残念ながら、このときはそれ以上のコンタクトなし。

落胆しつつちょっと移動して、対岸が見やすいポイントでしばらく観察することに。

そしたら何と!

対岸にシカが出ました!

アメリカヌマジカ(Marsh deer)です。われわれアジアの人間は「な~んだ、シカかあ」と思うわけですが、南米ではシカはちょっとめずらしいのです。

でもやっぱり、オオカワウソが撮れないでシカが撮れてしまう、というこの事態には、ちょっと割り切れないものがあるわけだ。

キツツキもいるんですね。Ringed woodpeckerでしょうか。

何だ、鳥ばっかりじゃない、と思われている方も多いと思いますが、出現確率は圧倒的に鳥類のほうが高いので、こればっかりは仕方ないので慣れてください。哺乳類が出現する頻度は、だいたいノーマルなヒナアラレに混入している大粒のヒナアラレ、ぐらいな感じです。

このエリアはあきらめ、またさらに川を遡って本日の目的地、アラグアイア協会の観察ステーションへと向かいます。

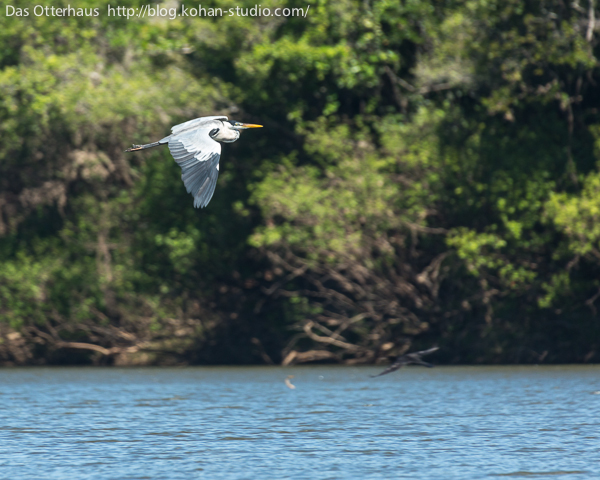

また鳥ですいませんが、いっぱい出てくるんだからしょうがない。こちらエリジロサギ(Cocoi heron)と思われます。ヘロンの類は他にもけっこう見かけました。

調べましたら、Southern lapwingというやつのようです。チドリ方面の鳥でしょうか。目がいっちゃってます。この鳥に限らず、遠目には地味なんだけど、拡大するとどこか体の一部がブッ飛んだ色になってる、みたいな例、多し。やっぱりアマゾンだ。

これは間違いなくベニヘラサギ(Roseate Spoonbill)でしょうね。ピンク色がかわいい。

というわけで観察ステーションに着きました。本日の仕事はここまで、明日が思いやられる、じゃなくて楽しみだ!

まだまだつづきます。