三村水門 あるいは 羽成子水門

茨城県の霞ヶ浦には、「恋瀬川」という名前の川が流れ込んでおり、広く県民に愛されている。かどうかは知らないが、ぱっと聞いた感じでは、京都あたりを流れてそうな、メジャー志向の川じゃないかと思う。きっと恋瀬川といえばこれ、みたいなもんがあるに違いないと思い検索してみると、

うーん、良くできたスタンダードな演歌だけど、あまりヒットしそうにない感じの恋瀬川であった。リアル恋瀬川もごくごくスタンダードな茨城の川であり、まわりもごくごくスタンダードな茨城の田んぼなので多分ヒットはしておるまい。

恋瀬川の話をしたいのではなくて、水門だろ水門。つまり恋瀬川には結構な大きさの水門がひとつあるのであって、わたしはその水門に用事があって出かけたのだ。冒頭の写真の水門である。何だかロングアンドワインディングロード、みたいになっちゃってるけど、この絵は気分的にはジャストミートである。

以下、Google Mapを見ながら読んでいただくとうれしい。この水門、常磐線の下り列車が高浜駅に入る直前、いきなり左側に現れるのだ。今まで何度、この水門の脇を通過したことか。しかしその中途半端な大きさ、特徴のないスタイリング、およそ人目を引かないゲートの色、どれをとってもわざわざ高浜駅で降りて撮影に向かうところまでには、盛り上がらなかった。今までは。

しかしわたしもようやく鑑賞眼が肥えてきたものと見え、最近どうもこの水門は変だぞと思えるようになってきた。まず場所が唐突である。周囲は何一つ目ぼしい建物などはなく、申し訳ないがこんなでかい水門で何を守ろうとしているのか全く理解不明である。最も守ってあげたい高浜の市街地は対岸にあって、この水門は恋瀬川の暴力に対しては実際、全く介入するつもりはないみたいだ。

今回、現地に行ってみて謎が解決するどころか、余計に深くなってしまった。いいですか、この水門、堰柱のプレートでは「三村水門」と名乗っているのよ。

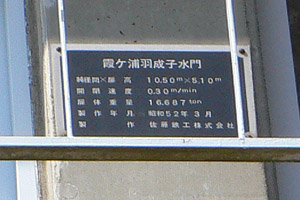

でも階段を上った上屋のドアの脇には、「霞ヶ浦羽成子水門」と書かれたプレートが掲げられているではないか。それってどっちか偽名じゃん。

そうなのだ。手元にあるむかし水資源開発機構からもらった霞ヶ浦の地図には、確かに「羽成子水門」と書いてあるのだ。よくわからん。

おまけにこの水門、高浜駅からすぐだと思ってたら、恋瀬川を渡る橋が近くにない。距離と道のりの違いを習ったのは小学何年生のことだったろうか。とんでもなく遠回りをさせられ、予定の3倍以上は歩かされた。天気が良くて風もあったので、おそらく花粉は予定の10倍以上吸わされたおかげで、今日は仕事にならなかった。

コメント

実家が石岡、高校が土浦だったので、毎日、常磐線に乗っているとき、この水門を見ていた、はずなのですが、ここにのっているのを見て、ああ、そうだった、と思い、このブログを拝見してからというもの、東京から実家へ帰るとき、この水門が非常に気になっています。むかしは景色の一部でしかなかったのに、いまはあの水門が景色の中心になりました。

それで、この恋瀬川の水門の場所ですが、これ、たぶん田んぼを守っているんじゃないでしょうか。あのあたりは雨が降るとすぐに水びたしになり、水門の周辺が湖みたいになっちゃう。すごい台風がきたあとに、高浜駅がまるで湖のなかの孤島みたいになっちゃうんです。だからあれは街(というほどの街はないけど)じゃなくて、田んぼを守っているのではないでしょうか。

ついでに父親の仕事が霞ヶ浦の水質とか魚とかの関係者だったので、利根川の河口堰というものにも興味があります(クラフトワークには笑いました。世代が一緒です)。その父親が昨年亡くなったんで、ああ、この水門を開けるとか閉めるとかでもめていたんだなあ、などとも思いました。水門みて泣けてしまうのは日本広しといえどわたしぐらい。

わたし、佐藤淳一さんの、このブログ、毎日欠かさず見ています。吉祥寺啓文堂書店もよく行くので、もしかするとすれちがっているかも。今後も楽しみにしています。どこかで本の書評をしちゃうかも。

おおなるほど。田んぼを守る、という発想がなかった!

確かによく見りゃそうとしか考えられない。

吉祥寺啓文堂ですれ違うのを楽しみにしてますよー>ferrierさん