[ One more report of Tierpark Hellabrunn in Munich. The spacialty of this zoo is the recreation of the extinct horse named Tarpan and the extinct cattle named Aurochs. I was very interested in the story of this breeding back project. ]

ヘラブルン動物公園のつづきです。残ったエリアを一気に回らなければ、あっという間に夕方になってしまいます。でも全部回るのは無理っぽいですね。

わーわー!

元気に走り回るオオカミの向かいあたりに展示されているのは、ターパン(Tarpan)。

ヘラブルン名物のこのターパン、正しくはEurasian Wild Horse(ユーラシアノウマって和名あるのかな?)の復元、あるいはHeck Horseと呼ばれるウマだそうです。

要するにヨーロッパ方面にいた野生馬なのですが、本物は19世紀末(動物園飼育個体は20世紀の初め)に絶滅。1930年代になってハインツ・ヘックとルッツ・ヘックのヘック兄弟(実はそれぞれヘラブルンとベルリンの園長になってるすごい兄弟)によって復元(Rückzüchtung = Breeding back)されたもの。

復元と言っても80年も前なので、今日イメージされるような分子生物学的にハイテクなものではないです。ターパンの血を引くと考えられるヨーロッパ各地の在来馬とモウコノウマをかけ合わせ、ターパンの特徴が出たものを選んでまたかけ合わせ、というのを繰り返したらしい。一度絶滅した種は二度と戻ってこない、と考えられるのが今日の見方ですが、それを真っ向から否定してて、交雑した個体同士を選択的に交配させるとそのうち原種がふたたび現われる、ということを考えて実行したところが面白い。

Heck horse – Wikipedia, the free encyclopedia

このプロジェクト、何かロマン主義的だよなあと思ったのだけど、考えてみると当時のドイツのイデオロギーに通ずる妙な真っ直ぐさも含んでいたりしそうで、ちょっと興味をひく。もちろん1930年代に開始されたプロジェクトが今日でも続いている点において、まったくその辺の思想的な面はクリアになっている(イデオロギーというよりは国民性だろう、みたいな)はずですが。いずれにせよこの手法って、今の生物学的にはどのように評価されているのでしょうね。

おなじみのモウコノウマに比べて、何と言うか西洋っぽい雰囲気です。いちじるしくテキトーな感想ですいません。

そこに現われたのが、もうひとつのヘラブルン名物!

オーロックス(独:Auerochse 英:Aurochs)といいます。正しくはHeck Cattleというウシ。

名前からわかる通り、こちらも同じヘック兄弟による復元プロジェクトで得られたものです。家畜牛の先祖の野生牛ですが、絶滅はターパンよりずっと早くて、17世紀には消えています。

Heck cattle – Wikipedia, the free encyclopedia

しかも、復元プロジェクトもこちらの方が先で、1920年代(つまりワイマール期)から始めている。ってことは、さっき書いたように、こういうことにものすごくがんばってしまう、というのはイデオロギーでも何でもなく、やっぱり国民性なのだなあ。

正直な話、このときは「もっさりした変なウマとウシがおるなあ」ぐらいにしか思ってなかったのですが、実はこの2種を見られただけでもヘラブルンに行った甲斐があると言ってもよいほど、園の歴史に触れる貴重な展示だったのでした。

・・・

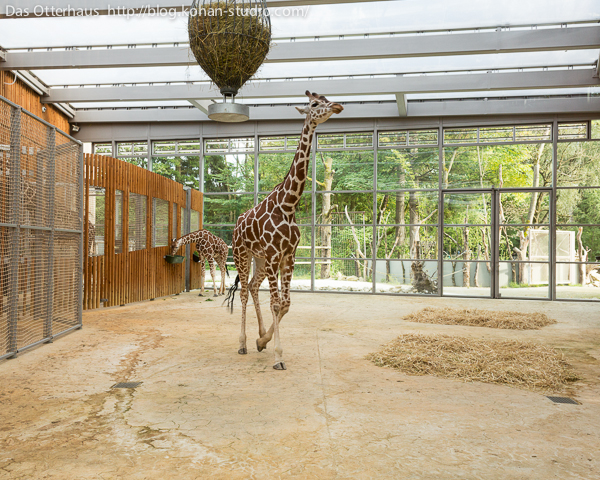

キリン展示が見えてきました。4頭いるようです。

まだ4時前なんですが、

入~れ~て~! になってました。

ドイツっぽくない個体紹介がありますね。お子様がキュリアスなのは当然だろう、とか思ってしまうわけですがw

あ、キュリアスで思い出した。キリンとぜんぜん関係ない話ですが、わたしは英語での会話があまり得意ではありません。その理由のひとつが、人生の変な時期に中途半端にがっつりドイツ語会話を習ってしまったおかげで、何か言いたいときにドイツ語の単語の方が先に出てしまうことがあるという現象があります。英語でキュリアスと言いたかったのにドイツ語の「ノイギーリッヒ」しか出てこない、みたいな。

もちろんドイツ語の方がちゃんと話せれば特にドイツ国内では問題ないはずなのですが、ドイツ語能力もやっぱり中途半端なレベルで止まってて、結局、中途半端なことば同士が出口付近で押せ押せみたいになってすんなり出てこなくなるわけです。たぶんこれからもこのまんまでしょう。

キリンの先はもう出口なので、ちょっと類人猿舎まで戻ります。

オランウータン舎。つるんつるんな床の感じが保育園みたいですね。むちゃくちゃ広いです。

とてとて。

ウッドウールに埋まってます。

反対側の窓に回ってみました。

巨大な壺に興味がおありのようです。

入っちゃえ!

やっぱり出ます。

Silbergibbon(ワウワウテナガザル)展示の屋外部分。これでもかこれでもかこれでもか(竹)。

ギボンちゃん、いい感じにくつろいでおります。

閉園時間が近付いてきました。キリンの収容を見に行きましょう。

待 ち く た び れ た ~

ドイツの動物園はゾウ舎が極めて立派で、類人猿舎がかなり立派で、キリン舎ってだいたいその次ぐらいの立派さのような気がします。

建物の内外を同じ壁で貫いて、広さを演出。

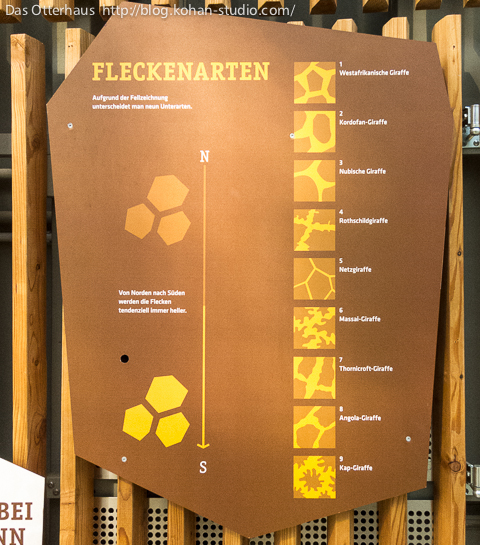

南に行くほど明るい色になります。おお、そうだったのか。

同じ色相だけで9亜種の分布を区分け表示しています。エリアが隣り合ってないからですね。でもこんなにパキっと分かれてたっけ?

収容開始!

ずんずん

えさにまっしぐら!

なんだへんなやつ

しらんがな

おつかれさまでした~。

というわけでヘラブルン動物公園の巻は終わりです。これから夜の便で東京まで戻ります。気が遠くなります。

あ、肝心なことを書き忘れてました。

ヘラブルンといえば、アクアマリンふくしまにいるユーラシアカワウソ、ドナウがいたところなのですが、現在カワウソはまったく飼育されていないようです。なんてこったい。

コメント

絶滅種を復元…その歴史も挟んで一つの種として今も維持しようとしているところが、なんだか面白い取組みですね。

それにしても、ドイツ語が話せるなんてすごいですね…

大学で多用してたDas verstehe ich nicht !しかわかりません w

>さとうさん、

こういった、人の手ではどうにもならなそうなことをしようとする情熱の、余熱みたいなものを感じる展示でした。もっとも品種改良をやっている業界の人からすれば、その歯車を逆に回すだけという見方もできるのかもしれません。

ドイツ語、今はもうまるっきり話せません。使ってないとダメになります。