何年かおきに突然、読み返したくなる本があるのだけど、井筒俊彦の『意識と本質』はその最たる存在だ。

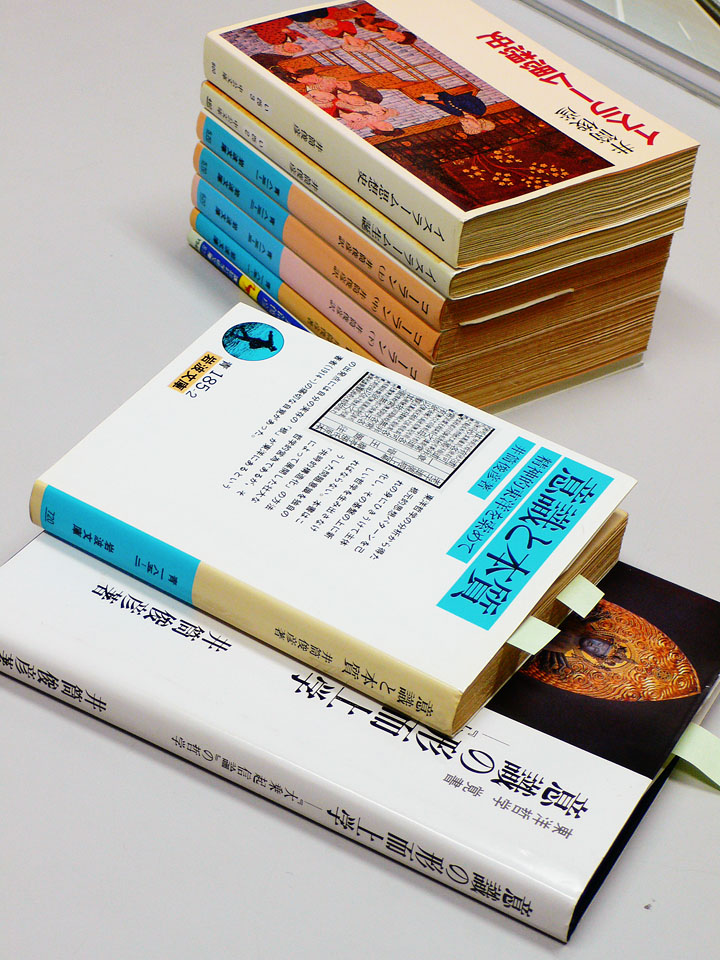

岩波文庫版の4刷、1993年6月刊。とするとわたしがこの本と出会ったのはちょうど30の時であり、その頃はというと、何度か人生の車線変更を繰り返しつつ、30歳を目前にして読めもしない各種哲学書を強引に開いてはことごとく挫折しているような、みっともない日々がようやく落ち着き出した頃である。こういう話はあまり人にしない方がカッコいいのだけれど、30前なんてみんなそのようなよくわからない焦りの中にいて、何とかなるもんなら何とかしようとあがいている時期だろうから、ここは臆せず正直に書いてしまう。

何の予備知識もなく読み始めた『意識と本質』は、意外なことにすらすらと読めた。書いてあることは東洋(というか非西洋)哲学の共時的構造化という、むちゃくちゃに難しいテーマである。でも不思議と読めるのである。小説並みにページが進むのである。つまり読んでて面白い、のである。これはわたしのような素人が哲学書を読む、というシチュエーションにあっては、絶対に起こり得ないことなのだ。このものすごい難解なテーマをこれだけ読みやすく書ける井筒俊彦というのは、並大抵の頭脳ではないのだと思った。

その後、ドイツ語学校でたまたま一緒のクラスになった慶応出身のヘーゲルの研究者氏に、慶応の教授だった井筒俊彦のことを尋ねる機会があった。何でもいろいろと伝説が残っていて、とにかくかなり厳しい人だったらしい。そりゃそうだろうな、と思った。これだけの頭脳を持った人ならば、凡人はまどろっこしくて仕方なかったに違いない。天才ってのはものすごいスピードで回転しているコマのようなものだから、低速回転のわれわれ凡人ははじき飛ばされてしまうのだ。

—

何日か前、撮影中に雨に降られた。傘をさすのが面倒で、近くの木の下に入り込んで雨をやり過ごしていた。20メートルぐらい先にある別の木を何十分も見つめ続けていると、そのうちに何だか変な気分がしてきた。何で木は「木」なのだろうか。木をその周囲と区分して認識するのはなぜなのか。木というのは単独で存在しているわけではなくて、地上部、地下部ともに周囲の環境と相互にさまざまなやり取りをして生きているものである。それを木だけを取り出して考えるというのは、人間の頭の中の活動のある種の偏りがもたらす便宜に過ぎないのだ。というような考えが、思弁的ではなく直覚的にわき上がってきた。そうだ、これは井筒俊彦だ!というわけで再び読み返してみたくなる。

「意識をもし表層意識だけに限って考えるなら、意識とは事物事象の「本質」を、コトバの意味機能の指示に従いながら把捉するところに生起する内的状態であるといわなければあるまい。」意識と本質 I/井筒俊彦/1991

言語によって世界が分節されまくった状態がわれわれの生きている日常的世界である。言語なしには目の前の世界に普通の調子で(つまり意識がある、という状態で)接することはできない。それだけ言語はわれわれのものの見方をガチガチに決定しているのだ。写真も当然その延長線上にある。いくら中心的なモチーフを隠蔽したところで、指示対象を拡散させたフラットな画面を作り出したところで、写真は必ず言語による分節作用を通過してしまう。写真が単なる薄い紙の表面に展開される色の重ね合わせと見えるようにならない限りは、指示対象から逃れることなど絶対にできないのである。

コメント

お話、大変に参考になりました。三十前後は、正にお書きに成られている様な状態が普通です。余程、特殊な状態に居て、(例えば、修道院とか僧院とか、で過ごし)静寂な瞑想修行などを体験していない限り、三十代でヘーゲルの様に精神現象学を企画しょうとする事など、とても不可能です。

誰の中にも、哲学的精神は宿っていますが、その芽は、世間の雑事と喧騒の中に、枯れて仕舞うことが大半です。しかし、時には、目を凝らし無音の静寂の中に居ますと、不思議と普段表に出てこない、表層意識を超えた、もっと深い意識の波動が、表面に浮かび上がって来ます。それこそ、認識の醍醐味です、言語の深遠は、その様な次元でのみ真に把握できる可能性があります。お話非常に面白かったです。

時代錯誤さま、

身に余るお言葉をありがとうございました。

この本を初めて読んでから17年、ますます「雑事と喧騒」にどっぷり浸かる日々ですが、ときおり無性にこの本の世界に首を突っ込みたくなることがあります。おそらく自分にとって死ぬまでずっと魅力的な本であり続けるのだと思います。

マイミク追加ありがとうございました。

>書いてあることは東洋(というか非西洋)哲学の共時的構造化という、むちゃくちゃに難しいテーマである。でも不思議と読めるのである。小説並みにページが進むのである。つまり読んでて面白い、のである。

小説並みにページが進む、って感覚、わかります。井筒さんはすごい。僕は途中までと最後の2章(禅について考察しているやつ)だけしか読めていませんが・・・。

>写真が単なる薄い紙の表面に展開される色の重ね合わせと見えるようにならない限りは、指示対象から逃れることなど絶対にできないのである。

いや、思うのですが、そして細かい揚げ足とりに聞こえてしまうかもしれないのですが、「単なる薄い紙の表面に展開される色の重ね合わせ」というのもまた言語による分節=指示対象(紙、色、etc…)からは逃れえてないのではないでしょうか。「見る私」や「見られる世界」すらも消え去り、それゆえ見える/見えないという観点すら消え去り、いやまたその「消え去る」という言葉すら消え去ってしまうような地点・・・。むむむ。

あ、そうだそうだ!!!先生のカワウソ写真集、ついに今日アマゾンで注文しました。可愛いおったーたちの写真が本で見られるのがとっても楽しみです~。

>Tomoさん

カワウソ本をご注文いただきましてありがとうございます。どうかかわいがってやってください!

それからご指摘の指示対象の件ですが、認識一般の指示対象ではなくて、「写真」という限定された枠内における指示対象のこととして書いたつもりなんです。「(何が写っているか明確にわかる)写っているもの」というような意味で、写真表現を論ずる場合にはよく使われている用法です。このあたり、あんまり厳密じゃなくて申し訳ないです。

はーい、可愛がります!

ああ、そうでしたか。認識論を写真論として読み替えたわけですか!面白い読み替えですね!

>20メートルぐらい先にある別の木を何十分も見つめ続けていると、そのうちに何だか変な気分がしてきた。何で木は「木」なのだろうか。木をその周囲と区分して認識するのはなぜなのか。

これ、ぼくもたまにあります(笑)

こんにちは。はじめまして。

取りすがりのものですが

私も井筒氏に魅かれております。

・・・でも、知ったのが遅く・・・ここ数年

です。

中で、『著作集第9巻—東洋哲学』に

ガツン!とやられまして^^。

お互い様、井筒氏の魔法からは逃げられ

ませんね、たぶん・・・一生^^・・・ガンバ!

>ちさん

カワウソばっかりで謎なブログですが、ようこそ。コメントありがとうございました。

わたしの方は最近、やっと『読むと書く』を読みまして、メインの著作の方とはまた違った井筒像に接して新鮮な気持ちがしています。こうなったら全部(少なくとも日本語の著作は)読まなきゃという気になってきました!